来源:凤凰网 编辑人:文文 发布时间:2022-04-17 浏览量:

“时代越是仓皇,难免越想在已被定义的昔日时光里找寻慰藉。”香港作家马家辉在下文纪念张国荣时如此写道。在他看来,“在焦躁的时候,只好想象昔日曾有的点点星光,否则,日子怎么熬得下去?”于是,马家辉带我们穿梭于香港电影的现在与当年,重看张国荣的风华绝代、审视周润发沉静的衰老,纪念早逝的“武侠文人”导演胡金铨……

01

张国荣

诸照片里,有一种是三十年前的《号外》封面,刘天兰负责的造型设计,张国荣侧坐眺望远方,纯白的背景,似无翼的天使。该期专辑里有许多照片,主打怀旧风,不少是黑白和泛黄的,其中一张是他的半身近照,回眸望向镜头,看起来非常眼熟。前两天,在香港,“愚人节”几乎变成“哥哥节”,排山倒海的张国荣,照片、视频、文字,十几年前的心碎和噩梦,今天仍然刺痛和惊吓着许许多多人。什么是经典?经典就是脱离时间而存在的一种真空状态,仿佛飘浮在月球表面,瞻之在前,忽焉在后,随时随地都在。张国荣当年的纵身一跳,不是坠楼,只是跃进了经典银河,定格在里面,供我们无限仰望。

刘天兰抓住了他的英俊长相,透过造型,透过照片,让两人穿越时空而诡异相遇,既跟他开了玩笑,也戏弄了一去便决绝地不回头的时间。

《号外》1990年9、10月刊

是的,时间。今年悼念张国荣的气氛似乎特别浓烈,当然是对他致敬,却亦可能跟大家急欲回头缅怀那些美好岁月隐隐有关。

时代越是仓皇,难免越想在已被定义的昔日时光里找寻慰藉。那些年,仿佛所有理想即使尚未达成但亦必在前头等待,等我们去追,等我们去盼,等我们朝着目标或快或慢地前行摸索。我们的风继续吹,我们的不羁的风,俊男美女和金玉满堂,像闪闪发光的珠宝在香港的夜空上搁着、晃着,伸手碰不到,但至少能够看见,看见已是满足。

悼念张国荣以至所有人或事物,越来越有疗愈效果。在焦躁的时候,只好想象昔日曾有的点点星光,否则,日子怎么熬得下去?

同代人

怀念张国荣,对于不同的年龄层,想必有很不一样的意义。六十五岁以上的人看张先生,隔了一代,对于张国荣离世的记忆与感受,与其说是哀恸,不如说是深深的惋惜和感慨:“眼看他起高楼,眼看他楼塌了”。一位明星的起落明喻着生命无常,没有永恒的璀璨,没有永远的不朽,生命如是,不管是否自断自绝,死亡就在前头,谁都一样。张国荣的荣耀与努力跟他们隔了一层,不在他们的偶像名单里面,故充其量只有悲,没有恸。

三十五岁以下的人呢,张国荣之于他们确是偶像,也就只能是偶像,因为亦是隔了一代,在成长的路程里,张先生已经是天上的耀目亮星,抬头仰望,远远的,像周刊、报纸和童话书里的传奇,看的听的都是对岸的故事,甚至是历史。从他们懂事以来,张国荣已经是张国荣,不是其他,而到了二〇〇三年,存在的张国荣变成不存在的张国荣,死了一位明星,名人榜里失去了一个名字。他们伤心难过,却仍只等同于对人世灾难的诸般伤心难过。

至于在这两个年龄层中间的那一群,亦即跟张先生差不多同岁的那群善男子、善女子,由于跟他一起度过香港的辉煌年月,一起成长,一起打拼,一起见证路途上的种种不平与挫败、挣扎与成绩,张国荣之逝遂如同自身的离散崩坏,那种惊吓与惶恐,虽非确确实实地“切肤”,却是确确切切的痛楚。怎么会这样呢?不应该是这样的。当他跳楼自杀的消息传来并被确认,忽然间,像惯常的生活秩序被打乱了套,像一同出发的旅者忽然少了一人,下车了,或迷途了,召唤不回来,像一位极熟悉的朋友完全失去联络,留下悬疑,留下担心,生者唯一能做的事是尽快接受事实,然后慢慢去习惯事实,承认它,却又惦挂他。

对这一群人来说,张国荣之成为“张国荣”是一段缓慢的养成历程,由默默无闻到大红大紫,由落后于陈百强的“下把”变成香港演艺精神的代表,付出了也收获了,具体而微地映射着这一群人的乐观信念。他美,他爱美,他懂美,他善良,他赞美善良,这一群人看着他变成明星,也陪伴他变成明星,他是可以亲近的梦想,在他身上,凝聚了同代人的岁月记忆,以及笑声与眼泪。

而他毕竟说走就走。把同代人舍弃于后,让同代人错愕悲哭,哭他也哭己身之逝。回不去了,张国荣,还有跟他同代的可怜人间。

冲浪者

内地传媒探问,在“后张国荣时代”里,香港乐坛是何景象?

未免说得有点严重,仿佛张国荣在那年代是独领风骚,创造和主控了乐坛盛衰,一人独大,成为他那岁月的堂堂代表。

当然不是这样子的。一个时代很难由一个人垄断了代表权,所谓时代精神充其量只能透过一个群体予以彰显或索引,群体里的单独个体,各有岗位、各有山头、各有特色,却亦隐隐有互通互近的特征,把所有人合起来观之察之,始可窥见一场时代盛宴的大概轮廓。

所以“后张国荣时代”只具单纯的时间意义,即指“在张国荣去世之后”,亦即二〇〇三年之后,其实时代如果要变,他在不在,都一样,都会变,并不因为失去了张先生便山颓水涸。

张国荣从出道到死亡之间的二十多年,经历了香港乐坛的两个本土化阶段,先是多元,再是北望,都是关键的时代特征。以许冠杰为首的第一拨本土化于七十年代末已经完成,广东歌正式取代英文歌成为主流,直面本土生活的甜酸苦辣,百无禁忌,替本土认同打下厚实的底子。

然后,香港社会起飞了、香港乐坛也起飞了,一起迈进专业分工的灿烂年华,流行文化产业开始了打造明星的全方位行销策略,影视歌全线发展,替不同的艺人建构不一样的辉煌形象。在此以前的歌星都只是唱唱唱,唱的魅力大于一切,在此以后的歌星则是复合偶像,唱歌虽是本业,但被其他演艺行业的成绩也突出地加了分,像白糖和白奶融在咖啡粉里,怎也分不清楚声音演艺的贡献比例孰轻孰重。

张国荣有成为偶像的所有必需条件,是流行文化产业的宝藏,产业操手亦成功地把他推向亚洲乐坛,他使香港乐坛升了级,“冲出香港”,让香港乐坛忽然“跟世界接轨”,不让台湾的邓丽君和翁倩玉专美。

再往下走,是跟北方粉丝和大腕的接轨。参演陈凯歌电影是关键的一步,是首次有土生土长的香港歌星在这么严肃和被重视的中国电影里担起重任,偶像北上,他代表香港打了头阵,但这仍是大时代的必然趋势,他站在浪头,躬逢其盛,表现虽好,始终不是浪潮的创造者和发明者,即使当时不是他,亦会有其他的他或她,活在人世的背景里,他是特大号的冲浪者,并非兴风作浪的神话英雄。

别忘了,当时的偶像群体尚有他人。各人头上一片天,谁都霸占不了。

《霸王别姬》拍摄现场

02

周润发

无双

有人说《无双》里的周润发是史上演得最出色的周润发。无论就角色还是演技而言,当然皆有讨论余地,但我猜想也不会有人否认这出戏里的周润发是史上最靓的周润发。

《无双》简直是一场“六十型男”的超级时装秀。

《无双》重复出现这样的镜头:低炒镜头下的周润发,一双大长腿,潇洒挺拔,轻抿嘴唇,两边嘴角微翘如钩,即使愤怒,亦见温柔。印象中,周润发从影以来从未愤怒过。戏里的角色要求或许是愤怒的,但他的眼神和嘴型都太柔情似水了,所以再愤怒仍只似是委屈,观众觉得戏中人是满腔苦水吐不出来,压抑到了极点便往暴力里爆发。所以再暴力的周润发亦是让人同情的周润发,即使是《无双》里所演的“画家”。杀人不眨眼,够坏了吧,却亦不至于使人厌弃,观众或许频频在心底感慨,“想不到啊,这个男人这么凶残狠毒”,然后怜惜他、心疼他,替他编织许多没拍出的故事,譬如说曾经吃过无数苦头所以变坏、心灵受尽创伤所以心理扭曲,而总是不会恨他。

何况眼前的男人如此华服丽装。

《无双》2018

在一百多分钟的戏里,成熟到了顶峰的周润发在镜头前走动又走动,西装、便装、领带、三件套、立领衬衫,黑、白、粉红……说不出的式样和颜色都在他身上出现,或喝红酒,或持双枪,瞬间召唤观众多年以来对他的演艺记忆,有时候是许文强,有时候是船头尺,有时候是Mark 哥,这戏几乎成为周润发从影以来的“造型总集编”或“形象回顾展”,一幕幕镜头如一幅幅的《Esquire》杂志里的跨页彩照,让数以亿计的“发粉”一次看个饱、看个够。

周润发近几年拍了某些导演的某些电影,六十岁的男人像十六岁般跑跑跳跳,幼稚可笑,几乎毁了多年辛苦建立的型男形象,庄文强此番用《无双》把他拯救回来,闻说周润发亦曾主动力争这个角色,也许发哥亦心知肚明,再不发功便将千年道行一朝丧,年纪到了,最后一轮的黄金盛世若不牢牢抓住就回不去了,必须在好导演和好摄影下让观众重新看到他的英雄本色。

五十年出一个电影明星,谓之绝代。女版是林青霞,男版是周润发,少有其他。林青霞久未露面,周润发却仍频密演戏,散枪打鸟,总算打到了《无双》这只大鸟。唯一要抱怨的是戏里的“画家”应该少讲一点所谓的人生哲理,型男不废话,否则,浅了俗了,失分了。

《梦中人》(1986)

周润发的平常

第一次现场见到周润发,是十六岁那年,我的十六岁,周润发的二十四岁,他已经演过电视剧《狂潮》《家变》《奋斗》《大亨》《网中人》,已经是第一线小生了,《上海滩》犹未诞生,更美好的黄金岁月犹在前头,他明明白白、清清楚楚地坐在铜锣湾一间餐厅的椅子上,跟两三位朋友喝下午茶,仿佛预知未来将有更大的挑战、更强的考验,忙里偷闲,总要学会轻松。

那天下午的周润发穿的是白色长袖运动衣和白色长运动裤,戴着Ray - Ban墨镜,极高挑的身形,抱胸而坐,下颏微扬,向世界爆发年轻人都有的青春自傲,更何况是明星,任何人看见他,即使不知道他确切是谁,亦可猜到他不可能不是明星。This guy was born to be a star(这家伙天生就是明星),这是我当时的妒忌感受。那天下午我和家人也去那间餐厅吃饭,推门进店即见他,遂被眼前的堂皇影像震慑住了,一慑二十一年。

三十七岁那年再次见到周润发,他四十五岁,正是男人的成熟高峰期,获香港城市大学颁发荣誉博士学位,出席典礼,因我在该校教学,也获校方邀请观礼,算是权利也是义务。典礼其实亦是大学生的毕业礼,耗时长达三个钟头,每年举行一次,但每年我都回避不去,这回参与,竟然不是为了自己的学生而是为了自己的偶像,说来不无惭愧。

毕业礼在大学礼堂举行,台下满满地坐着贵宾和学生,台上则是大学的管理层和包括我在内的二三十位老师。我们都穿上优雅古典的博士长袍,头戴宽帽,正襟危坐。必须承认过程是沉闷的。校监逐一唤名,学生轮流逐一登台,鞠躬,领证,左上右下,重复再重复,缓慢的节奏像催眠的音乐,我偷瞄了其他前辈教授,许多都闭目养神,或低头睡去,有点失礼。但没法子,教授也是人,而且是已经有了一些年纪的人,难敌睡魔。

当然熬到了最后阶段,轮到颁发荣誉博士了,当校监喊出周润发的名字时,全场爆出响亮掌声,教授们亦立即把头抬起来,醒过来了,睁开眼睛看着周先生一步步从台下走到台上,脸带微笑,谦卑地、温和地、慈眉善目地上台领取他应该得到的那份光荣与肯定。

在周润发上台前,我有没有睡觉?不告诉你。我只想告诉你,在看着周先生缓步前进之际,我在脑海里玩着高速回转的影像游戏,暗暗思忆周润发在大银幕和小屏幕上曾经出现的经典造型,或江湖英雄,或街角流氓,或富商巨贾,或白衣侠士,一幅幅虚幻影像在我眼前重叠着周先生的当下实在身影,他的历史,我这年代的观众的历史,从七十年代到今天的香港变迁历史,都被浓缩在眼前这短短几十秒,我的周润发,我们的周润发,香港的周润发。

如果要在演艺界找寻一位“香港之子”,首选想必是周润发。乡村、城市,贵气、市井,辉煌、朴实,种种矛盾的气质情怀和生活方式在他身上瓜葛纠缠,mix and match(混合和匹配),cross - over(交叉),正如香港。微博上前些时候热传一张周润发搭巴士的偷拍照,坐在车尾座位,戴着鸭舌帽,灰白的胡须包围着嘴唇,眼睛望向前方而非窗外,默然,沉静,脸部肌肉没有显露半丝悲喜表情,双手垂下,犹如老僧入定。

网友纷纷留言。真的吗?真的是发哥?他这么有钱,又是国际明星,为什么要搭巴士?为什么单独出行?不同的问号贴在微博上,排山倒海、密密麻麻,如碑林刻字;微博讯息又被流传转发,轮回千度,如蒲公英飘逸四散。

那确是很特别的照片,在红尘闹市的寻常生活里遇见闪亮明星,任谁都会惊喜,而忍不住咔嚓按键把影像拍下,这亦属合理。但如果对香港娱乐新闻稍稍注意,惊喜或有之,倒不至于过度感到意外,因为,这么多年以来,“南丫岛的周润发”本就以亲切性格见知于香港,搭地铁四处走、蹲在大排档打边炉、穿着拖鞋到九龙城买菜、排队等候看中医……所有你我他都会做的事情他亦乐于亲身去做,见惯不怪,香港人早已习以为常,或许内地网友平日看到的都是内地明星的超豪架子和排场,不敢相信周润发的屁股会坐在巴士的座位上。这等于一辈子没遇见好人的人,不管碰见谁,难免都先假设对方是大坏蛋。

闻说周润发近年有两项最沉迷的嗜好:摄影和抄《心经》。前者是视觉艺术的追寻,后者乃心境艺术的修炼,两者不无融通。观乎周先生的巴士照,照片中的他挺直腰板,双目半闭,也真有几分打坐寻禅的幽远意境,莫非那时那刻他正在心里默念《心经》?巴士之于他便不只是交通工具,而更是人间的修行,坐在红尘之中而不为红尘所动、所惊、所惑、所魅,搭巴士如斯简单的行径便又变成修行实践。以平常心做平常事,对于像他这样的背景和身份来说,尤为困难,故遂尤为值得面对考验。

至于巴士上的其他乘客,处境或可相同。遇见了大明星,既然他不扰攘、不惊世,大家便也无须骚动、不必过敏。他在修行,你也可以修行,以平常心看待平常人,“相敬如宾”,也就够了。

香港是容得下平常心的城市,繁华仍未过尽,却已享受平常,如周润发,正是香港精神的最佳映照。

03

胡金铨

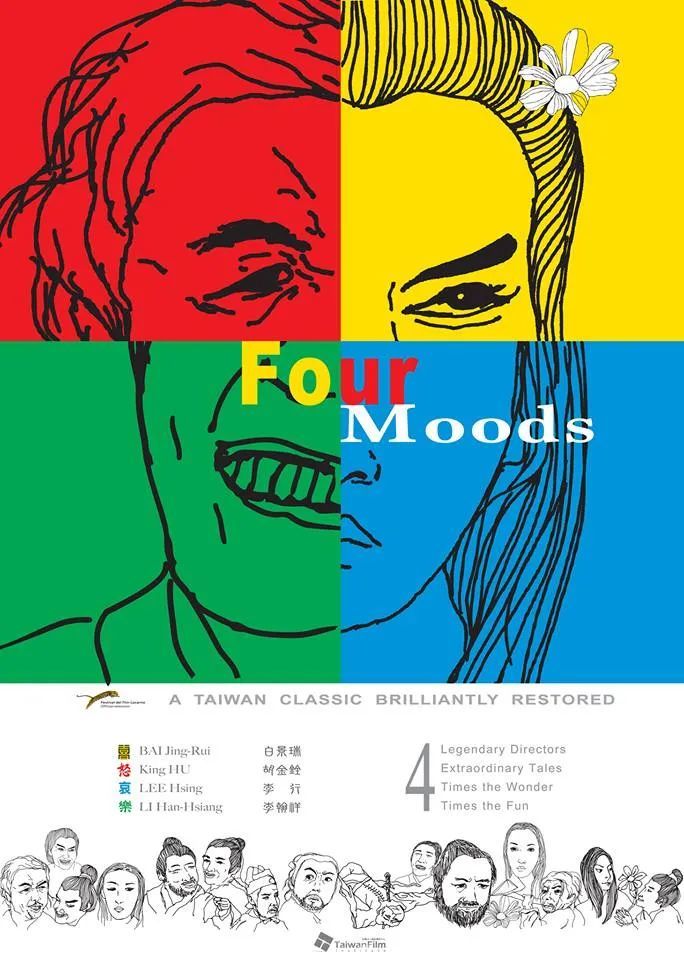

导演、编剧、演员,代表作《大醉侠》《龙门客栈》侠女》《山中传奇》《空山灵雨》

两类武侠片

许多人说胡金铨拍的武侠片有“禅意”,浅白地说,便是“空”。如露如电,梦幻泡影,到头来,无论恩有多深、仇有多重,都是自己的心魔作祟。看不破,诸物皆有恩有仇;一旦看破,恩仇都只像风中芦苇,不是风在动,不是芦苇在动,只是,你的心在动。

若把胡金铨的电影跟同期的张彻的电影相比,更觉如此。

张彻也拍了一堆武侠片,男雄女将,独臂双枪,什么人物和功夫都在他的镜头下展现,血肉模糊,尸横遍野,拍完一部一百分钟的电影,通常淋了一百桶道具狗血。在张彻作品里追来逐去的各式英雄或奸人,展现最强烈的感情是一个“恨”字。或为情,或为权,或为财,都有不同的愤恨的原因,像在心底装设了一个强力马达,自动运转,肉身只是“恨”的盛载装置,被愤恨驱动,身不由己,非用最激烈的行动,否则无法把恨消解,而到了消解之际,便是一切结束之时,大银幕上打出“剧终”,灯光转亮,观众离场,有着看完一场体育赛事般的痛快。

胡金铨的电影有恨,有仇,有恩,也有报,所有武侠片该有的情绪动机它都不欠缺,但他比其他导演更感兴趣的毋宁是这一切背后的意义。他经常用空茫的远拍镜头,以及演员的迷惘的近摄眼神,以及剧情的悲伤转折,引领观众直面一个关键问题:当恨仇恩报结束之后,我们还剩什么?我们变成什么?所有的杀来宰去,真有意义?然而,如果不杀来宰去,又意义何在?

“死去原知万事空”,是陆游老去的临终领悟。但对胡金铨而言,人来人往的龙门客栈是空的,飞来逐去的侠女义士也是空的,不必等待死亡现身,仅在观看或思考死亡的过程里,已知一切皆空。人的悲剧往往在于明知道是空却无法停止“追空”,而一辈人,自己的生命,别人的生命,就这样无奈消耗。

如果用张爱玲的语式来描述便是,张彻电影是壮烈,胡金铨电影是苍凉,而壮烈是完成,苍凉,则是启示。

《龙门客栈》 (1967)

胡金铨虽是新派大导,却同时是旧式文人,对画艺和文学皆有造诣,言谈幽默风趣。他曾找台湾作家张大春紧密合作,一起看景,一起读剧本,甚至曾把随身多年的一个测量镜头赠给张大春,个中自有“传钵”之意。但张大春婉谢不收,因为自觉不是做导演的材料。有一回,两人在郊外看景,在山林深处竟见一泡人粪,张大春正欲骂“三字经”,胡金铨却笑道:“拉屎的这位老兄还挺知道风雅。”

又一回,他问张大春有没有兴趣写写吴三桂,张大春说:“没兴趣写小人。”胡金铨回道:“满世界都是小人,不写小人,你还能写什么呢?”

既然大小皆空,多写写、多拍拍,也真倒无妨。

“前导演”时期的胡金铨

看完胡金铨的回顾电影,开车回家路经九龙塘,瞄一眼“香港创价学会”旁的几间简洁平房,心里“叮”了一声,又想起了一些怀旧故事,于是对坐在乘客位的身边人说,这里便是胡金铨在“前导演”时期住的地方了。

“哦,住豪宅?”身边人表示惊讶。“尚未做导演已经这么有钱了?”

我笑道:“有钱个屁!那时候他是七个人住一个大房呀!”

那时候,是二十世纪五十年代末,尚未有所谓狮子山下精神,南人北人,因为不同的理由移居香港,为的就是“揾食”两个字,小城落难,相濡以沫,千方百计为的就是求生存。当时这地段是一幢旧式花园洋楼,楼高两层,四五百平方米,宽敞是宽敞,问题是住了十几人,各占或阔或窄的住宿空间。这地段是界限街107号,在一九五三年的旧历除夕子夜,住在其中一个大房间里的七个汉子,跪地焚香叩头结拜,并且自称“七大闲”,因为大多失业或只是半就业;七个男人,七条光棍,有高有矮、有胖有瘦,当时若能留下照片或录像,自是难得的历史镜头,如文艺片的剧情,经此一拜,从此惊动江湖。

“七大闲”的老大是冯毅,柔道七段高手。老二是喜剧演员蒋光超,亦是胡琴圣手。老三是李翰祥,大大大导演。老四是马力,京剧界“南麒北马”马连良的四子。老五是沈重,后来做了电影制片。老六是宋存寿,又是大大大导演。老七便是胡金铨,同样是大大大又大大大导演。七个人,挤在平房的一个大房,房里有四张单人床,四张双层床,因尚有空位,经常让南来北往的朋友借住。同是香江沦落人,在那年头,有福未必能同享,有难却总可同当,无所谓。

由李翰祥导演、胡金铨出演的电影《喜怒哀乐》(1970)

七条汉子,分工明确,据李翰祥于多年后回忆,沈重是管家,大家把房租和家用交给他,休想再由他手里借一毛钱。宋存寿记账,马力做菜,胡金铨有时候也露两手弄个家乡河北的红烧肘子。蒋光超扮演“娱宾”角色,唱唱歌、拉拉琴,也懂自嘲,自号“蒋一秒”。

蒋光超的叔祖父是蒋百里,保定军官学校校长;大伯是曾任台北故宫博物院院长的蒋复璁,姨丈是张艾嘉的外祖父魏景蒙,做过蒋介石的新闻局局长。说来巧合,蒋百里和胡金铨的六伯父以及沈重的祖父曾是死党,感情跟结拜兄弟一样好。没料到时光流转数十载,后辈们亦果真成为拜把手足。

胡金铨的家世亦非等闲,祖父曾是山西巡抚,他自己在北平汇文学校读高中,但未毕业,转到华北人民大学,又未毕业便南下香港,最终做了国际名导。

空中少爷胡金铨

胡金铨于一九五〇年从北京南下香港,前朝少爷,小城重生,在成为国际大导演以前有过不少起落。

刚来港的胡金铨曾在半岛酒店长住,非常阔气,但只是个空心老倌。原来他在九龙重遇老同学王大勇,王的父亲是“中国航空公司”香港站总经理,在半岛酒店租了一堆房间,专供空中小姐和少爷过境居住。胡金铨凭着老同学的关系,冒充空中少爷,占住了其中一个房间,后来,胡金铨的靠山倒了,只好被迫到北角的旧楼做回老百姓,亦被李翰祥嘲笑为“半空中少爷”。

住在北角的胡金铨,手提袋里还有一些美金,本可正正经经做些小生意,但他心急发财,竟然相信一位上海朋友的投资计划,甚至说服了同住的其他三人一起投钱,岂料朋友携款而逃,去如黄鹤,他在旧楼里坐吃山空,唯有马死落地行,踏实地打工去也。

胡金铨的第一份工作是在嘉华印刷公司做校对,某天,他在英文里校出一个错字,胖经理却说那字正确,胡金铨不服气,翻出英汉字典证明自己无误。胖经理更不服气,干脆一脚踢他离开公司。胡金铨又失业了。

之后,胡金铨跟蒋光超合组过广告公司,承接海报油画之类,但未几即倒闭。又曾替有钱朋友的孩子补习英文,补出了口碑,接了大堆学生。最后,朋友知道他的画技不错,介绍他到长城影业做美术,从此,入了影圈,由美术而副导,由副导而正导,终于导出了《大醉侠》《龙门客栈》《空山灵雨》,创造了自己的艺术世界,但没想到六十五岁却死在医院的手术台上。—— 一代武侠名导死于手术刀下,亦是一种“求仁得仁”的文学隐喻乎?