来源:凤凰网 编辑人:文文 发布时间:2023-03-12 浏览量:

历史学者、《走进宋画》的作者李冬君,用“文艺复兴”的眼光定格中国宋朝。从汴京到临安,从10世纪中期到13世纪后期,宋代绘画艺术带来的人性解放,始于“士人群体”独立人格的形成,他们成为宋朝人文审美增长的主力军。书中她进行了一番大猜想:皇子赵佶就是《千里江山图》的作者王希孟?!《清明上河图》中为什么马少驴多?《宫中图》有可能是第一幅女性“禁忌”画?......

还有一条重要的线索,从南唐李煜到北宋赵佶,两位后主不仅有着相似的命运悲剧,还于两个时代,成就了其艺术中浓墨重彩的一笔。

小标题为编者拟,经出品方授权推送。

# 01

《千里江山图》作者希孟就是宋徽宗?!

王希孟是谁?从题跋可知,他是《千里江山图》的作者,也是献宝人。但注意,在蔡京的题跋上还是“希孟”,可到了600多年以后的清代《石渠宝笈》里则变成了“王希孟”。为什么要前置王姓?没有理由。唯一可作解释的,或许与王诜有所混淆。《宣和画谱》收入王诜画作35件,其中就有“千里江山图”,今已无传。王诜是宋室驸马,徽宗的姑父,与“希孟”也是有渊源的。可“希孟”是谁?凡与《千里江山图》有关的,此前此后查无此人。

也许是笔名。秦以后,儒学分汉、宋两支,汉学尊孔,宋学崇孟;汉学立《五经》,宋学讲《四书》;《五经》重荀学,《四书》兴孟学。孟子被宋人推举出来,在北宋被广为尊崇。可谁又能以“希孟”为笔名呢?胸怀圣人的抱负和王道治国的理想者,又是谁呢?

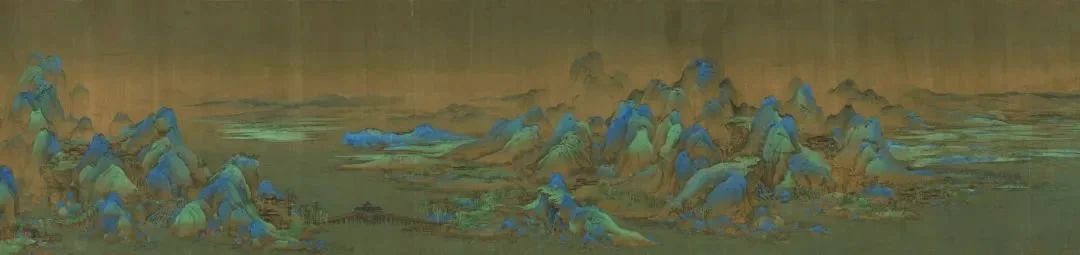

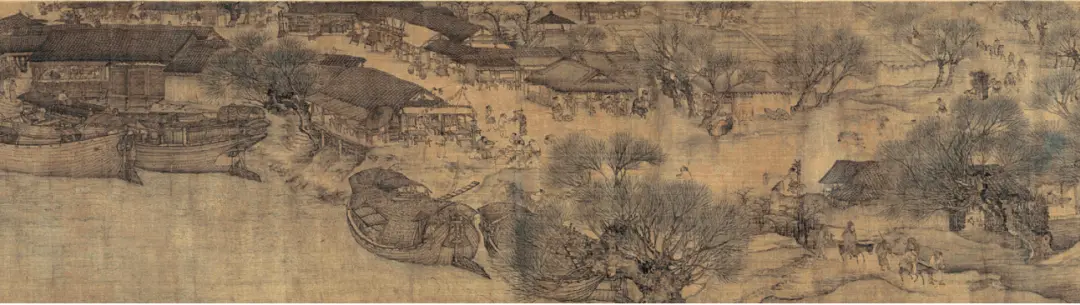

《千里江山图》(第一段、第二段、第三段)王希孟(北宋)故宫博物院藏

有那么一位美少年,年方十八,被徽宗钦点了,由画学生徒进入“禁中文书库”,成了天子门生,什么样的学生能有这样的特权?可蹊跷的是,画成《千里江山图》之后,“希孟”应该前程似锦,可他从此消失了。以徽宗爱惜画才的行事风格,对一个还迈不进画院门槛或画一枝月季的新晋少年,他都会有所奖赏,更何况作为天子门生画了《千里江山图》的“希孟”?

清代还有人把希孟列入“宣和供奉”,其实只是一种追认,跟清人有关,跟宋人无关,只要查一下“宋代院人录”,“宣和供奉”名录中,没有“王希孟”,也无“希孟”,除了传说本身要给自己一个完整的交代,宋人是没有这个记录的。

徽宗没说“希孟”逝了,蔡京题跋也没说他死。徽宗赐画于蔡京之前,“希孟”还在,此后,应该也还在,最起码在短时间内还在,就应有一个或追认一个“宣和供奉”的身份。似乎从来没人换个角度去寻找希孟,也许他没有画院身份,也没死,他是谁?

去问宋徽宗,这世上也许就没有画者“希孟”,自从有了徽宗,才有了“希孟”呀。不妨“大胆假设”一下,给这个“假设”壮壮逻辑推理的胆,试问一下:“希孟”会不会就是徽宗本人?如果说希孟正是宋徽宗呢?既然捅破了这层窗户纸,那就不妨来一次按图索徽宗之骥的探案。

蔡跋说,希孟18岁完成《千里江山图》,徽宗也是18岁登基。说这幅具有王朝天下观的巨图出自一位出身贫寒的画学生徒之手,还不如说出自一位饱受帝王学培养和政治历练的皇子之手更合理。这种王朝天下的理想样式,这样的江山感,以及“富有天下,贵为天子”的气象,唯有皇室,才能陶冶出来。

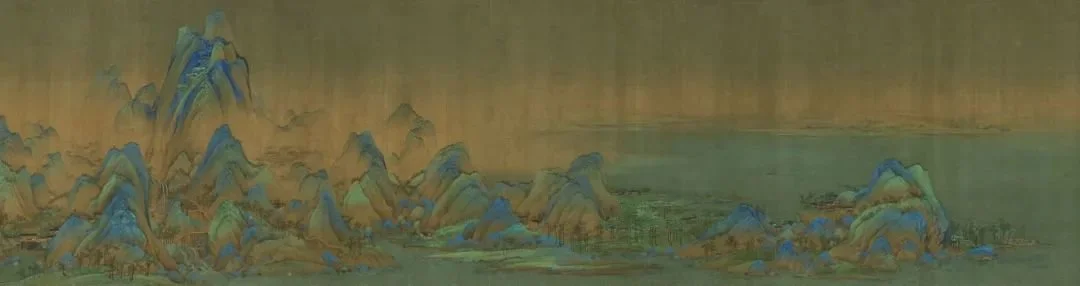

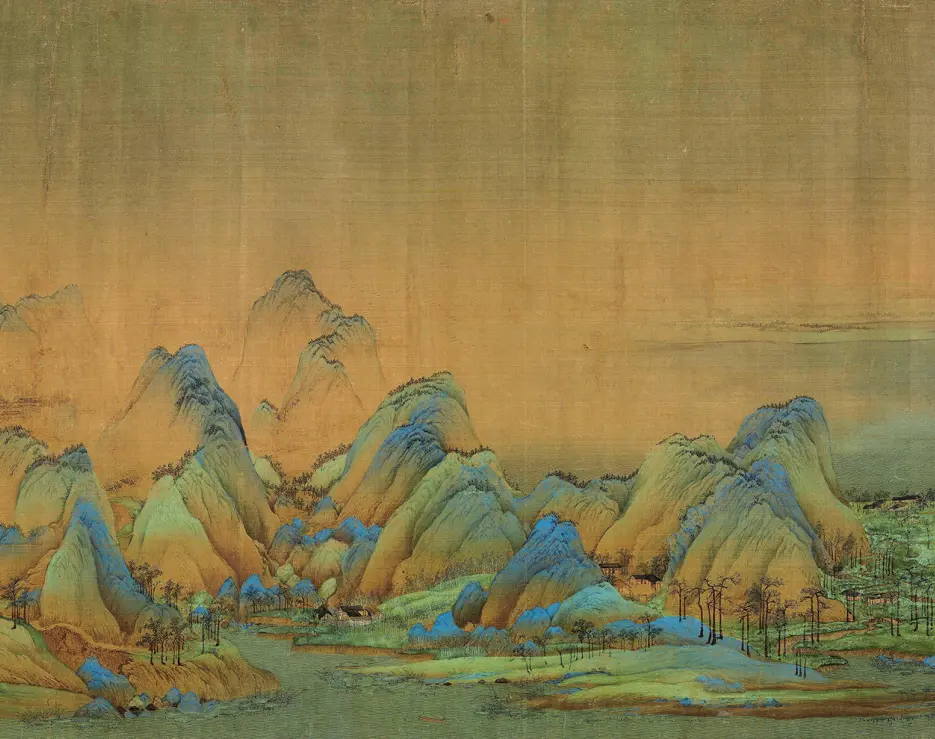

《千里江山图》(第四段、第五段、第六段)王希孟(北宋) 故宫博物院藏

画《千里江山图》须具备两个必要条件,一是熟悉皇宫建筑,一是了解江南山水。“希孟”的千里江山,有一个最为明显的特征,他将皇宫建筑分布到江南山水民居中去。

对于皇宫建筑,“希孟”是熟悉的,但对江南山水民居的认知,他似乎并没有身临其境的体验。宋朝有规定,皇室子弟的活动范围是受到限制的,徽宗同辈兄弟赵令穰,喜好笔墨丹青,但因平时只能往来于京、洛之间,所画山水也不过是京城郊外的景物,所以,他每成一画,苏轼见之则必讽之,说他不过是朝拜皇陵回来所为。不过,皇室子弟有自己的优势,他们有更多的机会浏览名家笔迹,因此,他们画江南山水,通常是对名家巨作的临摹。

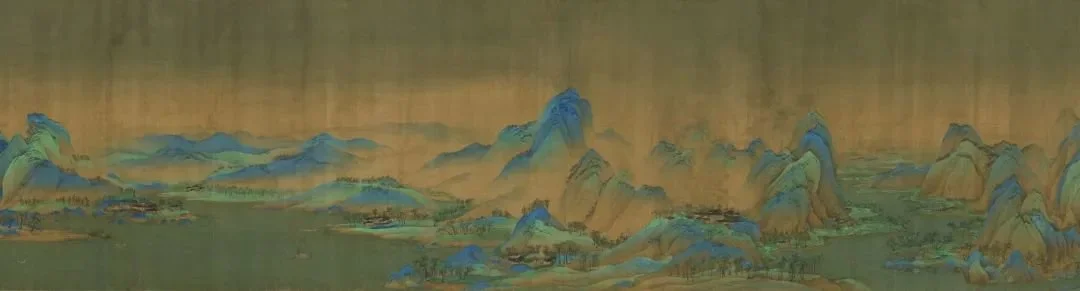

《千里江山图》远眺的静止空间,与董源《潇湘图》的烟波如出一手;近看几组群山的交错移动感,与董源《溪岸图》中山势还在生长的痕迹相仿,有人因此建立了从董源到王希孟的青绿山水谱系。还有人认为《溪岸图》,曾经被徽宗收藏,又被徽宗拿来给“希孟”临摹,成为江山图的摹本。山水画至北宋开始分支士人写意画派以来,画江南山水,基本祖述王维、董源一脉,特别是董源画格,将皇家工笔设色与士人水墨写意调和成淡设色的山水画,也逐渐成为宋徽宗的艺术主调。在《千里江山图》中,董源研磨的那种调和的趣味,成为“希孟”有节制地回归青绿山水的底色,造就了宣和时代皇家恢宏中特有的雅致,也是中国绘画史上皇家山水的独一份儿。

《千里江山图》局部

与董源稍有不同的是,千里江山之山,除了江南丘陵之外,每一组都有尖耸的山峰,直通云霄,如皇家建筑在自然山水中的教堂,这恐怕只有笃信道教的徽宗才能体会到的,是宋室皇家的精神寄托。

蔡跋还说徽宗对“希孟”“亲授其法”,幸好有一件徽宗山水作品留存下来,以供我们参琢其技法布局,它就是《雪江归棹图》。

截至目前,《雪江归棹图》被认为是赵佶唯一存世的山水作品,可作为《千里江山图》验明正身的物证。画面左上方有赵佶瘦金体自题《雪江归棹图》以及“天下一人”草押。卷尾依然有蔡京题跋为证,“伏观御制‘雪江归棹’,水远无波,天长一色,群山皎洁,行客萧条,鼓棹中流,片帆天际,雪江归棹之意尽矣。”如题,起笔平远疏阔,随后山势密集起来,除淡设色的雪天苍茫外,画面的江山构图、村落布局很像千里江山图的六组之一组,树枝、农舍笔法一致。不过,“雪江”图笔法更老道,且更多一重超越画技的画家个体“写意”,更体贴审美的情绪。

《千里江山图》则尽情渲染颂圣的高调,不敢流露小我意志的蛛丝马迹。《雪江归棹图》已开始含蓄内敛,笔意见拙平淡。淡设色的水墨沉吟中,有画家自己独到的审美韵味。其实,早在做端王时,徽宗就常去同辈赵令穰、姑丈王诜宅邸赏画论艺,工笔与写意早已在他的绘画观里握手,到宣和年间,皇家绘画谱系基本成格。

《雪江归棹图》长卷,北宋赵佶作,北京故宫博物院藏。

据说徽宗画过春夏秋冬四季四组图,除冬季“雪江”图外,其余三季三组皆失传。《雪江归棹图》卷后有瘦金体“宣和殿制”,表明此图作于宣和年间,而《千里江山图》则出现于政和三年,若为徽宗18岁时所绘,那么距“雪江”图已是20年了,好好端详,两图除题材有所不同外,的确如出一手,并不违和。

因此,人们翻来覆去强调“拿藏品给希孟临摹”“在徽宗亲自指导下的创作”等,如此繁复追加的解释,多少有些想象的牵强和烦琐,还不如证实希孟就是徽宗来得更合理。最起码,它符合了思维经济原理,适宜于审美简明标准,更何况它比“希孟”说更接近事实,真没有必要在“希孟”那里搅浑水,越搅越摸不着鱼。还有《千里江山图》的绘制成本,除时间成本外,关键是材料成本,也非一般人所能承担,一匹整绢,用石青、石绿着色,色调“有如蓝绿宝石般晶莹”,颜料本就由绿宝石、孔雀石等昂贵材料制成,所以才能历时近千年而鲜亮如新。这一切,作为文书库小吏的“希孟”当然承担不起。若徽宗爱才,愿意支助,那也会成为画院项目,属于国家工程,就必须作为国家祥瑞进入《宣和睿览册》中,最后还得由徽宗题款、钤印验收。可画面上,既没有徽宗印、款,也不见“希孟”印、款,这是为什么?只有一种可能——那就是徽宗18岁所作。

也就是说,这卷《千里江山图》便是那位18岁的少年天子,在自己登基那年,自己为自己做纪念的作品,那时,他还没用后来的印、款,但他已有了自我的江山,有了他的理想。

# 02

《清明上河图》中为什么马少驴多?

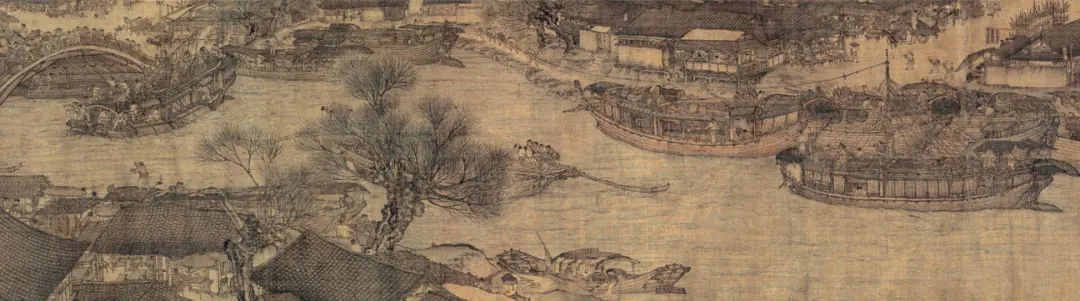

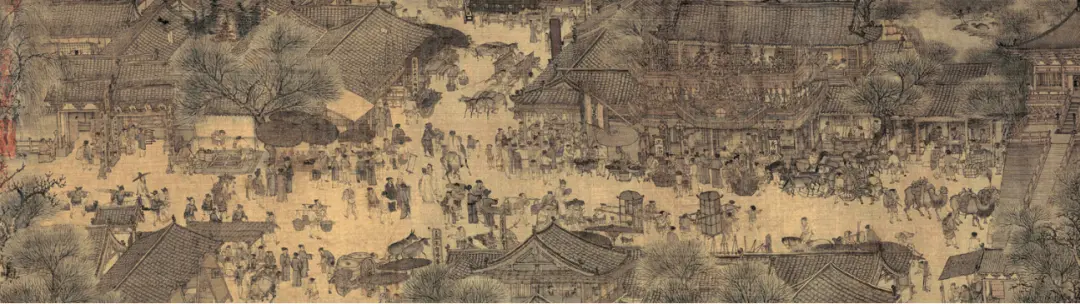

“全景式”是指山水画的构图方法,将山水最理想的元素布局在一个画面上,在散点透视、动态透视的美学观照中,尽显大自然的理想块面。若借来谈《清明上河图》,倒也恰如其分。画面徐徐展开的是一卷全景式的北宋京城的社会风俗盛景。

《清明上河图》长卷(上),北宋张择端作,北京故宫博物院馆藏。

比较《千里江山图》与《清明上河图》,就能看到北宋王朝的家国样式。这也许是那些宋代拥趸最想看到,却又没有想到的。恐怕宋徽宗反倒会时常掂量这两轴巨画,甚至每一个角度他都熟悉。别忘了,他是画家,他深知画家布局时选择的考量,他还是一国之君,他没有忘记《千里江山图》的初心,更熟悉《清明上河图》的世相。目光所到,他都会有自己的联想,也许他还有几分暗自得意呢。想想他偶尔溜进市井的越制,有哪条街道他不熟悉?《清明上河图》是他手把手教出来的学生的作品,以他对写生的严谨,他不会放过任何细节,才会赐个“御题”。

这个充满艺术气息的“近世”或“新社会”究竟是个什么样式,引来众多今人好奇的目光?有些人从文献里看到了盛世风景,还有些人在张择端笔下似乎嗅到了危机四伏的气息。尽管宋徽宗、张择端甚至清明上河的众生,都被今人当作织就历史的一枚梭子,用今人的观念重新编织宣和年间的历史图景。

其实皇家画院早已画出了一个审美的轮廓。上层建筑是年轻的皇子当初描绘的大宋千里江山的蓝图,而经济基础则是画院画师张择端写实的“清明上河”时节的市井风情。两幅画几乎同时诞生,一个理想,一个现实,刚好组成一副对子。如果加一个历史的横批,恐怕“渐行渐远”四个字,再恰当不过了。因为宋人不仅没有走近“千里江山”,反而连“清明上河”都不可能了,大宋亡了。

当然,观赏《清明上河图》,不仅品评你所看到的,还要琢磨你所认知的;你的认知不只在画面上,还要在画面背后的风景里,如此方可审美与认知共利。《清明上河图》作为十大传世名画,早已不是一轴“界画”所能定义的,千年来,它还承载了除绘画之外的历史的、政治的、道德的、社会的叙事功能。

的确,历来过眼或收藏过《清明上河图》的人,都会为其中的细腻写实所动,同时也都要留下几句感慨或明见,盛极而衰的历史毕竟发生了,甚至如今还有人认为,张择端早已将宣和时期的盛世危机暗藏在图画里了,并叠拼出每一个暗示危机的细节。其实,这还是国家“忧患意识”针对消费型文化的拒斥,居安思危的思维惯性,一直以来,都是“政治正确”的考量标准。

汴京人把赶集叫作“上河”。张择端画《清明上河图》时,也许就坐在汴京闹市中心的某个角落里,茶楼酒肆、店铺船埠、桥头巷尾,都有他的身影。张择端那双被宋徽宗训练出来的皇家画院画师的眼神,几乎捕捉到了所有细节。他不画类似唐朝长安的那种大国气象,也不画皇家傲世的奢华,这些似乎都被汴京的市井气给吞没了,他只专注于市井的活泼景象。他是“界画”画师,最擅长于“舟车、市桥、郭径”,以及楼阁酒肆,除此以外,还有那些生动的人物、山水、树木等,繁繁复复,大大小小,甚至小到一个小人儿的眉眼、一粒小算盘珠。

《清明上河图》长卷(下),北宋张择端作,北京故宫博物院馆藏。

在《清明上河图》里,可以看到商品经济如“柔情似水”,进入百姓日用。皇都气象却在沸腾的市井里偃旗息鼓,几乎就看不到有什么庄严肃穆的场景,画面上充满了活泼的市井气息,劳作奔忙的市井小民。他们中间,有木匠、银匠、铁匠、桶匠、陶匠、画匠,有箍缚盘甑的、贩油的、织草鞋的、造扇的、弄蛇货药的、卖香的、磨镜的、鬻纸的、卖水的、卖蚊药的、卖粥的、卖鱼饭的、鬻香的、贩盐的、制通草花的、卖猪羊血羹的、卖花粉的、卖豆乳的、货姜的、贩锅饼饵蓼糤的……据日本学者齐藤谦《拙堂文话·卷八》统计,《清明上河图》共有各色人物1643人,动物208头,比古典小说《三国演义》(1191人)、《红楼梦》(975人)、《水浒传》(827人)中任何一部描绘的人物都要多。画面上,各色人等,应该将芸芸众生相都画尽了吧!他们是构成宋代近世文明的基石,汴京市井的风景线。

在消费文化里安居乐业,就有了《清明上河图》那样繁荣而淡定的世相。

那是以消费为导向的小商品经济的卖场:纸扎铺、桕烛铺、刷牙铺、头巾铺、粉心铺、药铺、七宝铺、白衣铺、腰带铺、铁器铺、绒线铺、冠子铺、光牌铺、云梯丝鞋铺、绦结铺、花朵铺、折叠扇铺、青蓖扇子铺、笼子铺、销金铺、头面铺、翠铺、金纸铺、漆铺、金银铺、犀皮铺、枕冠铺、珠子铺……共有410多行,如花团锦簇般开放,又似鸟鸣悠扬、钟鼓齐乐交响。

除了物质消费以外,他们还要在勾栏瓦肆里享受耳目之乐,诸宫调吟出了那个时代的民间风情,繁华里,平添几许喜怒哀乐,那是对人性的自信,是市民社会成熟的态度,是民间话语权的倾诉。

《清明上河图》还有200多只动物,大部分是驴,然后是牛,马很少,马是身份的象征。运货载人的交通工具,主要是驴、牛或人抬的轿子,当然还有汴渠里的大小船只。为什么?马呢?王安石不是立了“保马法”,号召天下人都来养马吗?他就在汴京发号施令,可偏偏就在汴梁城里马很少,骑马的,仅有几位穿长衫戴巾帽的人,其中一位头戴官帽,在飞虹桥上蛮横着,与抬轿子的互不相让,倒像个衙内。

《清明上河图》局部

看唐朝长安街上,川流不息的胡人牵马走来,带来五花八门的贡物,走在繁华的长安大街上,活色生香。诗人更是意气风发,在长安街上跑马——“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。可张择端画了1600多人,却不见胡人,只见一队骆驼走进城门。他画了多少船?汴河里的船足以与长安街的马相比,水上之路更发达;他画了多少驴?陆上的驴可以与河里的船相当,就是少马。北宋文治久安,虽有王安石“养马法”,但养马始终受限于各种条件。据说,因缺少种马而养的杂种马还不如驴壮,市井实用还是以驴为主。

《清明上河图》局部

有人说张择端在《清明上河图》里不画城墙,是向宋徽宗暗示城市没有设防,以及繁华背后隐藏的政治风险。那么,他为什么不画胡人以警世?在他的眼里,恐怕还是一位职业画家的观察更胜于其他的考量,尤其是宋代画院画家的奉旨作画。

因此,他写实的部分,几可与南宋孟元老《东京梦华录》中所记一一印证。当时城墙的构造,除了城门楼是砖砌的以外,城圈全是版筑的土墙,汴河由西向东穿城而过,京城人叫“上河”。以木构券形的飞虹大桥为《清明上河图》卷轴中心,是当年汴京城最繁华的地段,桥上两豪相争,喻示了太平日久新生代的骄纵。还有“正店”“脚店”“欢门彩楼”“平头车”“太平车”等皆可以与书中所记应对无讹。

# 03

《宫中图》可能是第一幅女性“禁忌”画?

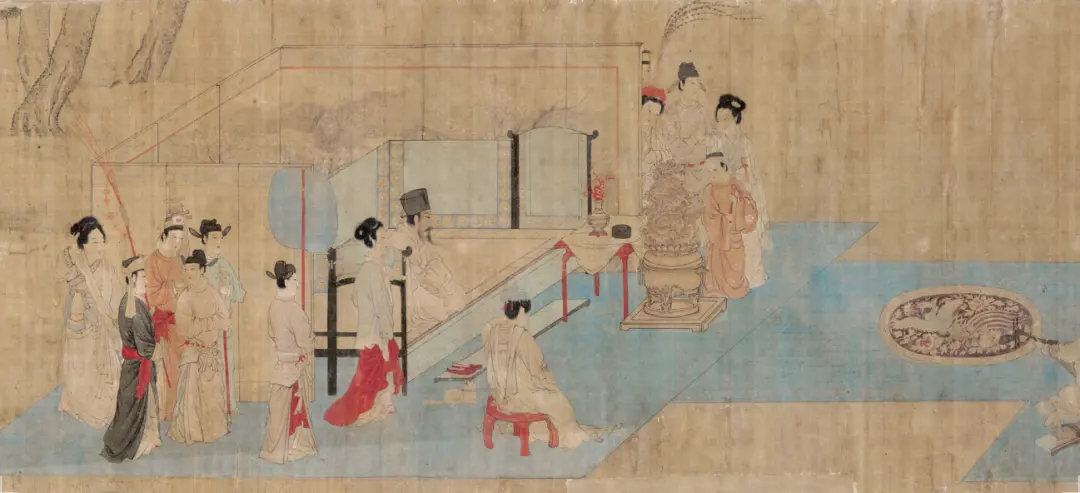

“绣衣闻异香”,出自李煜探望小周后所作的《菩萨蛮·蓬莱院闭天台女》。用这句词形容周文矩笔下的仕女,尤其《宫中图》仕女,再贴切不过了。

那词,是在场者的写真,一如周文矩画《宫中图》时,混迹于80名仕女中,用颤笔勾勒她们的衣饰,恰似后宫“生活T台”的时装展示,但展示的不是衣饰的华丽与奇异,而是女性身体的微妙气息。那气息随线条颤动,虚实若断藕连丝,一展身体婀娜的张力,身影若即若离,绣衣飘香可掬,虽远远地,却依然可“绣衣闻异香”。

为什么“远远地”?一千多年前还不远吗?现存周文矩仕女画,唯这幅南宋摹本的《宫中图》,最贴近他的写实画风。

《宫中图》(第一段、第二段)。五代周文矩作,原作已失传,现存的版本为南宋摹本,残卷,分四段藏于不同的博物馆。

卷轴《宫中图》,残卷四段,绢本白描81人,以后宫仕女生活片段为主,有弹琴、画像、梳妆、游戏的,还有小儿欢乐;令人惊奇的是,竟有一男士穿插于热闹的红粉之中,看得出他尽量压低姿态,隐藏自己,在给一贵妇画像,宋人称“写神”,也许此处就是画家本人出镜所做的幽默暗示,如西画中,也有画家将自己放进画面的幽趣,那是为觉醒了的自我留一个位置。

从李煜词到顾闳中的《韩熙载夜宴图》,再到周文矩“仕女图”,南唐有一种直视女性的开放风气,至少在上流社会,女性不仅在诗词里和绘画上妖娆着,还在现实生活中,纵情任性,就连打情骂俏、夜不归宿这样的行为,似乎也能得到宽容。反倒是艺术家们需要挣脱伦理禁忌下的审美焦虑。周文矩能现身众宫女百态间,看来他不仅在观念上而且在行为上解放了自己,他那幽默的存在,也暴露了他本人的身份以及抑制不住的审美喜悦。

他笔下,仕女的姿,仕女的态,仕女的神韵,已非周昉笔下的唐女招贴画,而是真人真态的出场,提示了只有画家的“在场感”,才能给予感官的真实与美的真实所洋溢的人性真实。

《宫中图》(第三段、第四段)

表情是人物画的画眼,周文矩一“点睛”,整个画面便开始沸腾了。

80个仕女,就是80个人,80个会喜怒哀乐的女人,各有各的表情。

她们由着各自的性子表达着各自的情绪,带着各自的个性款式。春晓梳妆时,不必拘泥礼教的端庄,只有活泼泼的美娇容。那位仕女,扭头注目被抬在辇里的小儿时,开心到眉眼都笑弯了,鼻子嘴巴也跟着扭动,表情十分夸张;随着夸张的表情,她的手居然还撩起裙裾,更令人瞠目的是裙裾还要扯得高高的。那位坐在四位丫鬟中间的贵妇,哪有往日里的嫔妃淑范,她似乎被面前这位丫鬟抻开的画面给逗笑了,开怀大笑到赶紧把两手撑在腿上,才不至于前倾扑地。酥胸香肩供着一张傲慢的脸,还带着“晚妆初了明肌雪”的慵懒,大概她才是最尊贵的后宫主子,丫鬟、大小嫔妃一干众人都在小心伺候着,右脚抬着——哦,这是准备洗脚——活色生香的后宫生活。

哈哈哈!周文矩愈发觉得有趣到收不住笔了,他把伸懒腰的、梳妆的、忧郁的、想心事的仕女统统写真出来,在弹琴拨阮、丝竹管弦、戏婴等的穿插中,描绘了她们的生活状态。

几乎每一个闺阁之态、每一个叙事场景,都突破了传统仕女画的格范,而脸部表情的复杂以及个性化,增加的难度与“颤笔”衣纹不相上下,他却仍然依赖白描,略施赭红晕染,发髻亦略染淡墨。舍弃了传统白粉敷额、鼻、面的“三白”,只用赭红与淡墨结伴,便足够给每一张生动的表情一个小小的助威。每一张表情丰富的脸,如从身体里生长出来的花朵,绽放了南唐后宫的春天,至少此时,冲淡了后宫的等级阴森,还有宫外小朝廷颠簸的命运。

从中国人物画的传统规制来看,《宫中图》中后宫嬉乐场景当然是不能入画的,因为传统文化推崇女人的母性和妻性之美德,关心女人在礼乐文明中的角色和身份,所以仕女图多半尚女性之美德,慎女人之美色。

东晋顾恺之,可谓仕女画造像之先贤,居建康(今南京)时创作的《女史箴图》,便是一卷宫妃淑范的伦理图示。他的“春蚕吐丝描”,赋予仕女一种关于美的历史风范——冰肌玉骨的女史气质,有一种可观而不可近的美。

《宫中图》(细节图)

500多年后的南京,《宫中图》依然是最美的,它洋溢着人性自由之美。画家笔墨之色与女性的香气共氤氲,就在绣衣裙里,睁开了惊世骇俗之眼。其实,他只不过是调换了一下视角,从伦理视角转向直接面对女性身体,从理想主义的女范描述转向现实主义的人体写实。他画仕女,不画女人的佛性与神性,只画人性;不画女人的历史性,而画现实性;不画女人的道德性,只画单纯的女性,画女性的身体美,犹如意大利文艺复兴时期的拉斐尔、达·芬奇,他们的人文主义关怀,几乎都是在展示女性人体美的描述中来表达对人性的看法。

如果说以往的仕女图为翩然虚幻的仙气、佛光以及淑范所笼罩,那么周文矩的仕女则开始下凡有人气了,那是创作时不受任何先行观念约束的自我意识的自由显现。画家除了享受得心应手的技艺快感,其余只要顺着仕女、婴孩的天性和天真就可以了。想起李煜那首《长相思》:

“云一緺,玉一梭,淡淡衫儿薄薄罗,轻颦双黛螺”,有如此诗人,有如此画家,南唐仕女们才能千古留香。

# 04

不带女教的仕女图:

“没意义”就是意义, 它只宣谕艺术之美。

除了《宫中图》,值得一提的,还有《合乐图》与《合乐仕女图》。

这两轴长卷,皆有“周文矩”三字落款,现藏于美国芝加哥艺术博物馆。除有些藏章模糊外,画面保存完好。

《合乐图》是讲政治的,所以有南宋皇家图书馆收藏印——煊赫的“缉熙殿宝”钤章,这是周文矩《宫中图》不曾有过的待遇。因此,有人以《宫中图》为据,指出《合乐图》似乎不像是周文矩的作品。另有一说则提出,也许《合乐图》是“周文矩传派”的作品。“传派”提法,来自高居翰先生。他认为,还有一幅藏于台北“故宫博物院”的无款《宫乐图》,比那些被鉴定为周文矩的作品,更像是那个时代和他的画派作品。

《合乐图》长卷,美国芝加哥艺术博馆藏,传为周文矩绘『韩熙载夜宴』场景。

的确,《宫乐图》中仕女们放松、慵懒、游艺,放纵颓态,颇似《宫中图》,但《宫乐图》设色浓艳,则与周文矩白描不同,周文矩是“不施朱傅粉”的,他擅长的是,“镂金佩玉,以饰为工”,这就是“金错刀”的好处,何况女儿家饰件要多讲究就有多讲究,女红细腻,饰品玲珑,闺阁红妆,宜以“金错刀”勾勒,而能曲尽其妙,可见他内心有多么安静,连香气都能被他用线条拨镫式地勾勒出来,散发芬芳。

与《宫中图》相比,《宫乐图》太浓艳,而《合乐图》过于端正,那么《合乐仕女图》又如何呢?

《合乐仕女图》长卷(第一段),美国芝加哥艺术馆藏。传为周文矩作品,或曰为明人假借唐寅伪托。

观之,卷首有钤章五六枚,均已迷离,但“嘉靖九年六如居士唐寅借观”12个字清晰异常,钤章“南京解元”,卷尾落款“周文矩”。问题出在“嘉靖九年”,唐伯虎逝于嘉靖二年,怎能借观《合乐仕女图》?

从画面仕女着装、发髻发型来看,皆为明朝风气。画面分5组,计19人:第一组3人,一仕女手执绘竹纨扇,腰间挂一支长箫,一侍女立其身后执扇,一侍女胸抱锦囊未解的琵琶,面对女主人;第二组4人,尤以正面吹箫之女,姿态模仿唐伯虎《吹箫仕女图》;第三组6人,端坐聚话,颇有母仪;第四组4人,其中一女读书,一女抚琴,一女赏画,各有各的风雅;最后一组两婢,烧水泡茶。上述诸种生活仪态,皆不似南唐时代,反倒是明人的样式,因此,至少应该是明人的作品了。

《合乐仕女图》第二段

不过,无论“宫乐”还是“合乐”,都是宫斗间歇时女性的平和之美,放松下来的各种姿态,是无常世界里的一次真性情的小憩,被画家抓住了瞬间美好,展示她们的美丽。

德国剧作家莱辛在《拉奥孔》中说:“美就是古代艺术家的法律,他们在表现痛苦中避免丑。”他列举了古希腊人在绘画时选择美的绝对态度:希腊艺术家所描绘的只限于美,而且就连寻常的美,较低级的美,也只是偶尔一用的题材、一种练习或消遣。在他们的作品里引人入胜的东西必须是题材本身的完美。如果与美不相容,就必须给美让路,如果与美相容,也至少必须服从美。

周文矩画仕女图,便是“题材本身的完美”。作为美的象征,画家尽一切努力,一边在现实中为她们寻觅美的依托,一边又让现实中的女性走进他预设的理想状态里,给予仕女以最体贴的美的呵护。从这一点出发,用审美的尺度来衡量,“合乐”与“宫乐”皆非伪作,因为美就是真。

《宫乐图》又名《唐人宫乐图》,无作者款识,台北“故宫博物院”藏。美国汉学家高居翰认为,这幅图更像周文矩手笔。作品描绘了后宫嫔妃10人,围坐于一张巨型长桌四周,有的品茗,有的在行酒令的场景。

审美的真实,属于价值形而上学,是一种精神的真实,在它无法确定或把握时,真实就是一种价值判断,是判断者以自我选择的一种价值观进入叙事者的价值建构里去调查真相。

周文矩传世作品,以《宫中图》最能反映其价值建构,他开风气、创格调,承唐启宋,尤以仕女图独步五代。他的仕女,开启并成就了不同于唐代的五代新女性的主流审美情趣,逐渐范式化为一种理念中的仕女样式,是后来陈老莲之仕女、林风眠之仕女、傅抱石之仕女范儿的先行者。