来源:未知 编辑人:文文 发布时间:2021-09-03 浏览量:

东汉洛阳城遗址。来源/网络

因为你有97%以上的概率被当成斯文败类,遭到白眼、嘲讽甚至是殴打。如果你谈论的恰好还是“古诗十九首”之类的五言诗,那么很可能闹出人命。若你运气足够好,撞上了剩下那3%的概率,那么恭喜你,你已经荣幸地跻身朝廷候补心腹之列了!

啊?

这是咋回事儿?

书生的天下?

当书生们刚走上西汉帝国的政治舞台时,他们只是一群顽固、狡猾,但相当弱小的群体。

当他们逐渐站稳后,就原形毕露了——他们垄断了文化教育、左右了社会舆论、控制了干部梯队,还成天用什么“天人感应”“五行始终”给皇帝和朝廷大臣洗脑。

到西汉中后期,吃皇粮的书生们如小强一般疯狂滋长——《汉书》作者班固曾经吐槽道:“自武帝立五经博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄,百有余年。传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人。”有些所谓的大师更是超级话唠,仅就《尚书》中“曰若稽古”这四个字,就能演绎出三万字的讲义来!这么能说,谁受得了!

汉宣帝算是明白人,懂得“汉家自有制度,本以霸王道杂之”的道理,治天下哪能全听知识分子们忽悠呢!他主持召开了“石渠阁会议”,企图按朝廷的意愿统一思想,但会后不久他就去世,这次尝试宣告失败。

汉宣帝影视形象。来源/电视剧《大汉情缘之云中歌》截图

最后,王莽和一群知识分子们,搞了一次开天辟地的政治实验。他们依照《周礼》来改造衰亡中的帝国,并把这个实验性帝国改名叫“新”——结果这个倒霉的“新”帝国,不出意外地被这帮胆大心急、眼高手低的理论派给搞垮了。

重整河山的汉光武帝刘秀吃一堑、长一智,不敢再相信书生。汉光武帝依靠南阳、颍川、河北的豪强势力拥戴而上位,为了羁縻、笼络这些豪强土霸王,便和他们结成儿女姻亲——刘秀不敢触动业已根深蒂固的豪强势力,只好让他们以血统参股的方式,来共同分享帝国的最高权力。

但光武皇帝的妥协,从一开始就给东汉帝国埋了雷。皇位仅仅两传之后,这些姻亲舅爷们便反客为主,靠挟持外甥而成为帝国的实际主人。外甥皇帝当然也不服气,又依靠身边的宦官发动反击,从舅爷手中夺回权力。

东汉中后期的历史,就是一场外戚和宦官轮番把持帝国权柄的乱战。

这场乱战中,业已靠边站的书生们,只能跑龙套。

当权派虽然偶尔也邀请他们入朝参政,但他们可不敢再像西汉一样,以什么“天人感应”“五行始终”为辞,忽悠皇帝退位让贤。他们现在日子并不怎么好过。

但书生们胸中有伟大的理想,他们中的佼佼者,继续刻苦钻研传统政治理论,著书立说、广收弟子、私相授受、朋比牵引,遂逐渐上升为学阀世家,子孙世代相继把持着对经书文义的阐释权。

这就与中世纪欧洲僧侣所扮演的角色差不多了。

外戚做朋友

欧洲的僧侣以神权维护王权,东汉的学阀以圣人之说、谶纬之言,维护皇权。大家玩的是同一套把戏——通过加强意识形态工作,让被统治者变得更加驯服,降低统治成本。口衔圣人之说的学阀们,讲的是“君君臣臣”之道,维护着“上智与下愚不移”的既得利益秩序。

他们给自己标定的人设是如此清晰,即便是不学无术的豪强外戚,也很快意识到书生是自己天然的同盟军——所有的既得利益集团,自然喜欢现行秩序的维护者。

所以在外戚当权的时代里,舅爷总会装出一副礼贤下士的样子,客客气气地邀请有社会影响力的学阀出来做官。书生虽然也会做出各种姿态,但到底扛不过万钟粟和颜如玉的真香定理。他们非常不情愿地说:“罢了,为了天下苍生,老夫就入世走一遭吧!”或掐指一算道:“自筹的经费不够学生们吃了,老夫还是去找大将军申领点皇粮吧!”就这样,很欢快地搭上公车去洛阳城,累世为官。

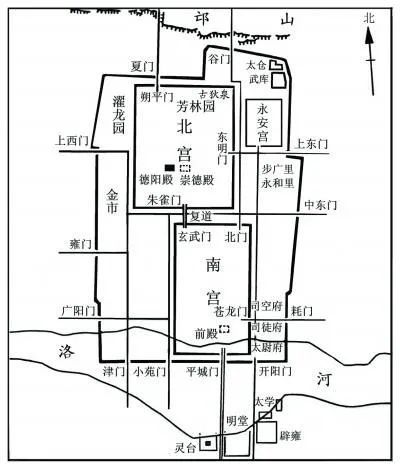

正所谓利之所在、熙熙攘攘,洛阳城里的学阀和候补学阀很快就多到让朝廷吃不消、养不起的地步——因为仅仅只是太学生,就达到了三万人之众!

涌入洛阳城的书生越来越多,朝廷能提供的“经费”有限,难免竞争激烈。

经学主旨是维护大一统局面和既有秩序的,主力是各路学阀和太学生。寒门出身的宦官和他们的朋友(主要是商人和庶族地主),恰是既有秩序的破坏者——他们既要从舅爷手里抢皇帝,又要从学阀手里抢编制(喏,或者叫“经费”吧),还要跟世家大族争做土豪——所以正统的书生和公公,显然就不可能做好朋友啦!

书生们只能更拼命地抱紧帝国权力的另一极:舅爷。交投名状的主题是用各种方法腻歪、打击舅爷的敌人公公。除了继续垄断文化教育、操纵社会舆论、控制官吏梯队等传统优势项目之外,后来竟不惜赤膊上阵、斯文扫地对公公们大打出手。

比如说“望门投止思张俭”的张俭,在东部都邮任上时,只因为争道小事,就杀了宦官侯览的母亲和家属、宾客百余人,且“皆僵尸道路”,填井烧屋,甚至连鸡犬都不留活口。又如清流领袖陈藩,帮助皇帝的老丈人窦武发动武装政变,企图族灭宦官。结果办事拖沓啰嗦,反被狗急跳墙的宦官领袖曹节率领众公公们反杀。

影视剧中的窦武。来源/网络

宦官也不傻

这两次事件,直接导致了公公对“正统派”或更确切说叫“经学派”的全面开战。这就是两次“党锢”事件。

公公们虽然出身寒微,但脑子并不傻。

在与书生的斗争中,他们逐渐闹明白一个道理,只要经学的原教旨不改,以“经义”为政治纲领的书生们就绝不可能跟自己做好朋友。

于是他们想出一条既釜底抽薪、又杀人诛心的妙计。

为了不让书生们全部站到舅爷的阵营里去,公公们便啖之以利,忽悠皇帝成立了一个叫“鸿都门学”的大学堂。以和“正统派”大本营的三万太学生相抗衡。

和太学里那些成天鼓捣经学、钻研政治、积极参与党争的“正统派”不同,“鸿都门学”的学术专业显然要平和得多,他们研究的是诗歌、小说、词赋、绘画、书法这些修身养性的东西。

公公们当然希望书生们把精力投入到这些中去,因此对“鸿都门学”大力推介,学生考试成绩及格的,就给大官做;不及格的也给个不错的出身,多少做个小官。

从这时候起,经学与文学就算分了家,文学到底算是一件工具还是一门艺术,从此就纠缠不清。这就为科举时代的“经义”与“文学”之争,埋下了千古伏笔。

“鸿都门学”的学生人数,在高峰期曾达到一千来人——但与多达三万人的“正统派”太学生群体相比,又属微不足道了。所以若穿越回桓灵时期的洛阳街头,你所遇上的知识分子,有97%的概率是太学生——跟他们,得讲《书》《礼》大义,最好多唱唱《公羊传》“王正月,大一统也”之类的高调。

但不管是太学,还是“鸿都门学”,终究都还是书生的阵营,公公们所要依仗的下层寒门盟友,单要靠这条出路参与国家政治还是很不容易的——说来也很简单,这些奸商老财的子弟们如果真是读书的料,早投到书生的主流阵营里去了。

所以,公公们索性忽悠皇帝为自己的盟友打开另一扇方便之门——买官鬻爵。他们打算让那些有经济实力和社会影响力、却又不具备做官资格的,通过这种特殊的方式参与到国家政治中来。这个出卖参政议政权利的市场,就设在洛阳宫苑的西园,后世也称为“西园卖官”。

当时的定价机制相当灵活,实际成交价格常常依据买家的家资名望有所浮动,存在着明目张胆的价格歧视。比如说基价一千万钱的“三公”,大名士崔烈就可以享受五折实惠,只花了五百万钱就买到一个司徒。但同样是“三公”中的太尉,出身不那么清白的曹嵩(他是大宦官曹腾的养子,曹操的爸爸),就得掏出十倍的价钱,也就是一亿钱才能得偿所愿。

曹嵩影视形象。来源/电视剧新《三国》截图

我们当然可以说曹老爷是冤大头,不过我们更应该明白这样一个事实——崔大人即便不掏钱,也未必做不到“三公”,曹老爷正好相反,他即便掏了冤枉钱,也做不稳“三公”。所以崔大人虽然得了实惠,但未必会赞誉这个办法;曹老爷呢?他虽然吃了点小亏,但起码满足了一个家族梦想。

这些异想天开的行为,在为那些本来不具备参与国家政权资格的家伙们打开一道大门的同时,也完全背离了帝国的传统政治轨道——因为从反方面讲,这正是以剥夺“正统派”的参政权利为代价的,他们当然没有任何理由该去喜欢它。

黄巾的冲击

公公们的胜利也注定是短暂的,因为帝国巨大的传统惯性很快就将发生作用。接下来发生的太平道所领导的“黄巾之乱”,又把它拉回原来的轨道。

下层出身的公公们,终究和那些深受儒家思想熏陶的书生有本质差别。书生知道“子不语怪、力、乱、神”,所以他们也不大肯相信那些怪力乱神的东西。但公公们不同,他们不但相信,残缺的身体往往还驱使他们更为迫切地去寻找灵魂的寄托。所以,黄巾之乱爆发时,汉灵帝竟发现他所宠信的公公中,居然有两个太平道的信徒,而且正准备为了虚幻的信仰而出卖他和他的帝国!

皇帝愤怒了,但他手里再没有别的力量可用——帝国体制只给他准备了两套班子,不是外戚,就是宦官。他只得走回用外戚的老路子,请出自己的大舅子何进来担任大将军,负责全国的“剿匪”军事,同时还拉出一帮仍然在“党锢”中的书生呐喊助威。

在他们的努力下,“黄巾之乱”很快被平息了。

靠平息“黄巾之乱”而重新回到政治舞台上的舅爷与书生联盟,成为拯救帝国的英雄。他们很自然地要求帝国政治重新洗牌,公公们也意识到自己暂时斗不过这些威震天下、又刀把子在手的家伙,答应退让。但书生还不肯答应,他们还在想着要报两次“党锢”事件之仇,所以袁绍为首的“正统派”们坚决要求根除宦官势力,这就使得双方的冲突激化,非你死我活不能了结。

张角影视形象。来源/电视剧《三国演义》截图

公元189年,汉灵帝去世,双方立刻发生火并。先是宦官诱杀大将军何进,随后何进手下的袁绍等人又尽杀宦官,双方两败俱伤——这是人们所熟知的《三国演义》里的故事。

曹魏好诗词,蜀汉写论文

皇权的两大支柱,外戚与宦官一块完蛋,失衡的帝国顷刻间崩溃。乱世的烽烟中,书生们纷纷化为尘土,然而诗的种子却已播撒生根。

是谁写下了“青青河畔草”,今已无从详考。但后文“昔为倡家女,今为荡子妇。荡子行不归,空床难独守”之语,却给我们留下了寻踪的线索——这些诗篇,显然不是出自“正统派”士人之手。他们皓首穷经,一生只讲道德操守、微言大义、行文逻辑,在他们眼中,文学并非情感的寄托。他们之所以还能容忍四言诗,也仅仅是因为《诗经》上就有四言诗,算是“于传有之”,不得不认的特例。至于五言诗,在他们看来不啻于离经叛道的“淫词滥调”,更绝不可能写出“空床难独守”这样的市井艳词来传世。

所以,以“青青河畔草”为代表的汉末五言《古诗十九首》,几乎可以肯定是出自“鸿都门学”文人群体之手。

在东汉后期的公公们的关怀下,“鸿都门学”开创了五言诗与文学艺术化的先河。这个文人群体有过短暂的辉煌,但随即湮灭在汉末兵火中——灵魂与肉体,竹简与诗歌,都在“十常侍之乱”与董卓焚毁洛阳的劫难中灰飞烟灭。

但历史终究是有蛛丝马迹的。

后人所能看到的,是“建安七子”领袖五言诗崛起(《文心雕龙》称汉魏之际“五言腾踊”,从此文学尤其是诗歌,乃可以登堂入室而成为艺术。而“七子”之中,沈德潜又说“孟德诗犹是汉音,子桓以下,纯乎魏响”——曹操还写了不少颇有影响力四言诗(如《步出夏门行》),曹丕、曹植就以五言诗为主了。曹家本是公公之后,又处于挑战正统皇权的地位,自然也就不惮于引领一群邺下文人群体,再多搞出个文学革命来了。

建安七子。来源/网络

反观“正统派”人设的蜀汉文人群体,他们就绝不写诗,更不会写五言诗——他们只写《出师表》《陈情表》《仇国论》这样铿锵有力的议论文。

曹魏写诗,蜀汉议论,原来如此。